Fenêtre sur Auvergne Pays d’Issoire est une invitation à entrer dans le paysage. Découvrez comment la géologie, l’histoire, les activités humaines, la faune, la flore ont façonné nos paysages. Une invitation à prendre le temps de contempler…

Sur ce promontoire rocheux est accroché depuis le XII siècle, « l’Arche de Fromental ». Il est constitué des vestiges de l’ancien château, poste avancé de la puissante famille des Mercoeur et de la Chapelle du château dédiée aujourd’hui à Ste-Agathe.

Soumis aux éléments naturels

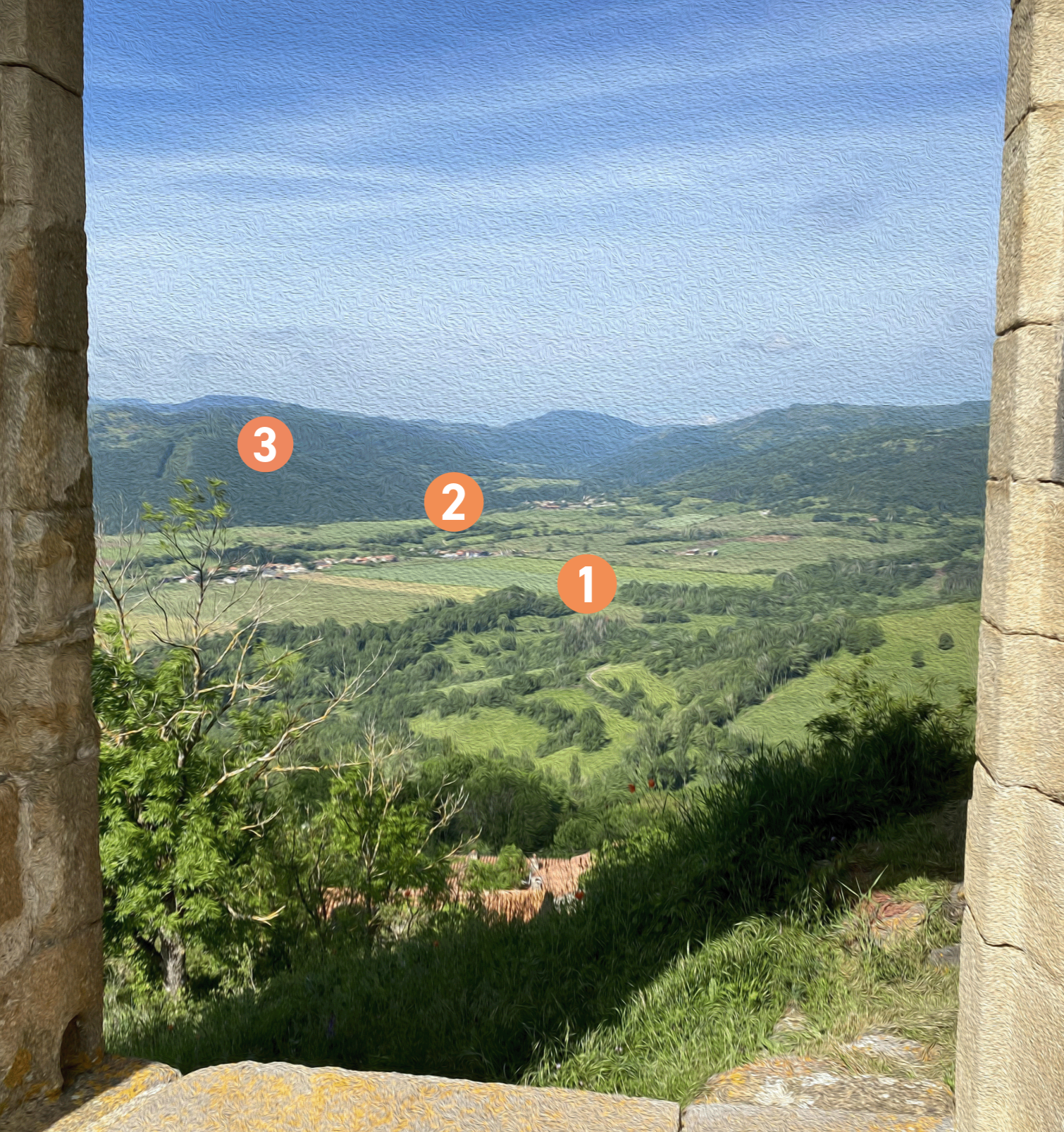

Cet éperon basaltique surplombe le plateau de Rentières (1) et la vallée de la Couze d’Ardes (2) qui prend sa source au mont Chamaroux (1476 m). Ces deux éléments, indissociables, sont liés à l’histoire géologique de ce secteur. De nombreuses coulées basaltiques liées à des éruptions volcaniques ponctuelles se sont déroulées entre -5 et -3 millions d’années. Le niveau du terrain s’étendait alors à hauteur de l’actuel piton de Mercoeur (3).

Le relief a ensuite été dessiné par les cours d’eau qui ont creusé les zones plus tendres ainsi que l’action de glaciers sur le haut de la vallée de la Couze d’Ardes. Il y a environ 280 à 240 000 ans, de nouvelles éruptions sont survenues, générant des coulées basaltiques issues notamment du cratère du Sarran. C’est sur l’une d’entre elle, à nos pieds, qu’a été bâti le village de Rentières. Par son action d’érosion, la rivière s’est ensuite encaissée donnant ainsi naissance aux gorges de Rentières qui permettent d’admirer ces anciennes coulées basaltiques.

- Vallée de Rentières vue du ciel © Marc SAGOT

Au premier plan le plateau de Rentières porte depuis longtemps la trace de l’activité agricole puisque des cultures céréalières sont attestées à l’époque romaine.

Point stratégique

Au niveau du piton de Mercoeur (3), subsiste le « doigt de Mercoeur », vestige d’un château construit au XIIe siècle par les seigneurs de Mercoeur qui affirment leur emprise sur ce secteur. Ces derniers sont à l’origine du développement de la ville d’Ardes dans laquelle ils construiront une nouvelle résidence plus confortable que le vieux château (doigt de Mercoeur). Ce dernier sera détruit en 1567 par ordre du roi durant les guerres de religion. Il ne subsiste actuellement que 2 pans de mur formant un angle de la tour et donnant l’impression au loin d’un doigt tendu vers le ciel.

- Le doigt de Mercoeur – © Projet AMTA Cézallier – Danielle MOURNET

Cette photo du doigt de Mercoeur, dans les années 1930, illustre également le changement de paysage induit par la modification des pratiques agricoles. Autrefois entretenus par des troupeaux de moutons collectifs, les espaces en pente ont été abandonnés et colonisés par des landes arbustives

La catastrophe de Rentières, mythe ou réalité ?

Plusieurs auteurs du XIXe siècle (Pierre Jean-Baptiste LEGRAND D’AUSSY, Jacques-Antoine DULAURE, Jean-Baptiste-Maurice BIELAWSKI) évoque la catastrophe du 9 mars 1783 survenu dans les gorges de Rentières. Difficile de démêler le vrai du faux sur cet évènement lointain, mais BIELAWSKI (Récit d’un touriste auvergnat, 1888) décrit cette catastrophe en ces termes :

« Nous passons sur le théâtre de la terrible catastrophe arrivée le 9 mars 1783, à neuf heures du matin, raconte Dulaure. Un moulin et ses habitants furent engloutis sous une masse énorme de rochers d’un volume que l’on peut évaluer à plus de quatre-vingt mille mètres cubes. Il se forma une digue qui suspendit le cours de la rivière pendant un jour et une nuit. Surpris et furieux de voir leur Couze tarie, croyant à quelque manœuvre de ceux d’Ardes, les gens de Saint-Germain-Lembron accoururent avec des fourches et des fusils pour voir ce que c’était. »

FR

FR

UK

UK